フィンランド、ノルウェーを巡る 2015-09、10月

①オーロラ ②nordkapp 番外・回想・1972年のノルドカップ ③ロヴァニエミとサンタクロース ④北へ発進

⑤ノルドカップ周辺 ⑥再びフィンランドへ ⑦オーロラの出始めから終わりまで

感動の30分超でした。

なんとなくオーロラを見たくなって、フィンランド、ノルウェーに出かけました。アラスカやカナダの方が、オーロラ観測には向いている、などと言う話も聞きましたが、今から40年も前にアフリカ大陸の最南端、喜望峰からヨーロッパ大陸最北端のノルドカップまで、車で走り抜けたことを思い出し、最北端の岬にも行ってみたいと思い、フィンランド、ノルウェーを選んだのです。

なんとなくオーロラを見たくなって、フィンランド、ノルウェーに出かけました。アラスカやカナダの方が、オーロラ観測には向いている、などと言う話も聞きましたが、今から40年も前にアフリカ大陸の最南端、喜望峰からヨーロッパ大陸最北端のノルドカップまで、車で走り抜けたことを思い出し、最北端の岬にも行ってみたいと思い、フィンランド、ノルウェーを選んだのです。今回の旅の相棒は例によってババです。ジジは77、ババは76歳なので、空港でレンタカーを借り、鼻の向いた方へと走る気ままな旅が、いつまで出来るかも考えるようになりました。しかし、長年の経験でしょうか、左ハンドル、マニュアルシフト、右側通行も苦にならず、すんなりと町中を走れるので、まだしばらくは海外のドライブも問題ないようです。

今回はフィンランドからノルウェーに入り、ノルドカップまで行くのも、オーロラ見物とともに、大きな目的でした。北欧の秋は当然、観光シーズンから外れているので、人は少ないし、観光施設や宿なども、閉鎖されているところが多かったのです。

走ったコースはフィンランドのほぼ中央、ロバニエミからE75号線を北上。イヴァロ、イナリを経て、間もなく北西の92号線に入ってノルウェーに向かい、カラスヨク、ラクセルフ、そしてノルドカップへ行き、南西に戻ってアルタから93号線を南下しました。

走ったコースはフィンランドのほぼ中央、ロバニエミからE75号線を北上。イヴァロ、イナリを経て、間もなく北西の92号線に入ってノルウェーに向かい、カラスヨク、ラクセルフ、そしてノルドカップへ行き、南西に戻ってアルタから93号線を南下しました。オーロラを見たのは93号線と956号線の出会う、エンテキエという小さな町です。ここではOunaloma Laxury Cottageに泊まりました。針葉樹の林の中に、サウナ付のコテージが散在し、なかなか快適です。車で2分の町にはスーパーマーケットもあるので、自炊にはうってつけですが、車がないとこのコテージへの宿泊はお勧め出来ません。

「お化けとオーロラは滅多に出ない」と冗談を言いながら、暗くなり始めた午後の9時過ぎにコテージの前、に出て三脚を立てました。こぼれ話は後に譲るとして、隣のロッジへ客を案内してきたオッサンが「今夜は出るぞ。向こうからこっちへ」と天空を指さします。木々はあるけれど、かなりのスペースは空が占めているので「ここで良いか」と待っていること数分。ババが声を挙げました。

「あの木の向こうで、もやもやしているのは、オーロラじゃない?」

「あの木の向こうで、もやもやしているのは、オーロラじゃない?」「そうかなー」とフィンランド、ノルウェーとオーロラを見るチャンスがないのでほぼ諦めているジジは気のない返事です。

ところが、もやもやした霧のような淡い光りは、急に黄緑色に変わり、木々をシルエットとして浮かび上がらせました。

「オーロラだぜ」

光りは帯となり、帯は数本の太いベルトとなって天空に伸びてきました。満天を覆うと言うのではなく、空を見える限り横切るのです。光りはあちこちで破裂し、幅広い帯となり、天空をくねって移動するものもあります。その壮大さ、素晴らしさに声もなく観ているばかりなのです。

そのうちロッジの後ろにも出現です。泊まっている小屋の後ろから、サーチライトのように天空に向かって真っ直ぐに伸びるかと思うと、それは次第に傾いて行くのです。光りの饗宴と言えそうな華やかさです。空一面に光りのごちそうが、次々と繰り出されます。

正確に時計は見ていませんでしたが、30分は超えたでしょう。途中で一度弱まり「もうお仕舞いかな」と話していたら、再び天空に賑わいが戻って来たのです。北斗七星、シリウス、北極星などが、オーロラをすかして見えたり、帯の横に並んでいたり、それは見事なものでした。

後で調べてみたら、フィンランドでこの時期に(9月末)オーロラが見られるのは、どうやら希有のようです。もやもや、程度は見えても、天空を走る黄緑の帯、吹き上がるような鮮やかな垂直の帯などは、本当に幸運に恵まれないとみるのは難しいようでした。

オーロラに巡り会うのは難しいようです

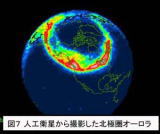

北極圏、ことにオーロラ・オーバルと呼ばれる北緯65度から70度は、オーロラが良く見られる地域です。もっと極点に近くへ行けば、さらに頻繁に見ることが出来るかと思っていたのですが、そうではないようです。オーロラ・オー

バルは北極圏、南極圏に鉢巻きのような楕円を描いて出現するのですが、本格的な調査は1957~58年の国際地球観測年に、オーロラの見られる全緯度をカバーできる全天カメラ100台以上を北極、南極圏に据え付け、同時に毎分1度の割合で自動シャッターを切り、膨大なネガフィルムをモスクワ大学が中心となって調べたそうです。

バルは北極圏、南極圏に鉢巻きのような楕円を描いて出現するのですが、本格的な調査は1957~58年の国際地球観測年に、オーロラの見られる全緯度をカバーできる全天カメラ100台以上を北極、南極圏に据え付け、同時に毎分1度の割合で自動シャッターを切り、膨大なネガフィルムをモスクワ大学が中心となって調べたそうです。 オーロラという名は、ローマ神話の「AURORA」に由来するそうですが、科学用語になった経緯で定説はないようです。名付けたのはピエール・ガッサンディ、ガリレオ・ガリレイなどの説があり、アリストテレスは気象論の中でオーロラを「天の割れ目」と表現しているそうですが、天空を切り裂くような光りの帯は、そんな雰囲気もありました。天が裂けるとその先に、鮮やかな色彩の宇宙が現れるというのでしょうか。

オーロラという名は、ローマ神話の「AURORA」に由来するそうですが、科学用語になった経緯で定説はないようです。名付けたのはピエール・ガッサンディ、ガリレオ・ガリレイなどの説があり、アリストテレスは気象論の中でオーロラを「天の割れ目」と表現しているそうですが、天空を切り裂くような光りの帯は、そんな雰囲気もありました。天が裂けるとその先に、鮮やかな色彩の宇宙が現れるというのでしょうか。オーロラが現れるのは太陽との関係や磁力線などさまざまな要素が重なって、鮮やかな光りを発するようですが、毎年同じように出るとは限りません。16、17世紀には年間数日から10日ほど。1810年にはたったの1日しか観測されていないそうです。その後、増えたり減ったりしながら、20世紀前半は40~80日。フィンランド気象庁が発表した2005年から2010年間のオーロラ出現数は、ここ100年間では最少だったとしているのです。今年のオーロラはどうか、ネットで探してみたのですが、今のところ見つかっていません。

ジジ・ババの見たオーロラが、今シーズン北欧最大のものだと思い込んで、脳天気にも喜んでいるのです。

②ノルドカップ

今回の旅でもっとも嬉しかったのは、やはりオーロラですが、その次はヨーロッパ大陸、最北端のノルドカップ(北岬)です。一応、島ではありますがトンネルでつながっていて、島という感覚はありません。7000㍍近い海底トンネルをくぐり、幾つかの岬もトンネルで通過するようになっていて、40年前のダートロードとは大違いです。

今回の旅でもっとも嬉しかったのは、やはりオーロラですが、その次はヨーロッパ大陸、最北端のノルドカップ(北岬)です。一応、島ではありますがトンネルでつながっていて、島という感覚はありません。7000㍍近い海底トンネルをくぐり、幾つかの岬もトンネルで通過するようになっていて、40年前のダートロードとは大違いです。魂消たのはノルドカップ博物館です。岬の先端へとたどっていくと、ゲートがあります。単に岬では金は取れないでしょうから、駐車料と博物館の入場料となっているのです。なに、それほどのものがあるわけもないのです。北の果て、というだけですから本来は大騒ぎするような所でもないのです。昔来たときには、今は駐車場になっている広場が、トナカイを集める場所でした。子供が血の吹き出る頸動脈へかぶりつき、血をすすっていたのが、今でも脳裏に浮かびます。こうして栄養を蓄え、厳しい冬を越すんだ―、と思ったものでした。

今は立派な建物があります。レストラン、みやげ物コーナーが有ります。さらに外にはコインをかたどったオブジェのようなものが名rンでいました。岬の先端側には、昔、丸の中にNと書かれた“北を指す矢印”の標識のほかには、ノルウェーの皇太子が到達下という記念碑が建っていただけでした。今は地球儀をかたどった金属の円がコンクリートの台の上にあって、観光客はここで記念撮影です。ジジ・ババも思いっきりのミーハーになりきって、地球儀状の輪を背景に写真を撮りました。

今は立派な建物があります。レストラン、みやげ物コーナーが有ります。さらに外にはコインをかたどったオブジェのようなものが名rンでいました。岬の先端側には、昔、丸の中にNと書かれた“北を指す矢印”の標識のほかには、ノルウェーの皇太子が到達下という記念碑が建っていただけでした。今は地球儀をかたどった金属の円がコンクリートの台の上にあって、観光客はここで記念撮影です。ジジ・ババも思いっきりのミーハーになりきって、地球儀状の輪を背景に写真を撮りました。北の果ては曇り空で、寒々としていました。気温は10度ほどなので、東京の冬とあまり変わりません。次の日から、宿の前に駐車しておく車のフロントガラスは、氷がへばりつき、掻き落とさないと視界ゼロです。「北へ来たんだなー」とつくづく思ったものです。ノルドカップから25㌔ほどの所に、最北の漁村があり、今は宿舎もあります。しかし、シーズンオフだったために、宿は閉鎖状態で、泊めてやる、の態度が気に入りませんでした。

夕食も作るわけにはいかないので注文したら、二人だけの客に宿の女将さんは、仏頂面で鮭の煮たのを出しました。良い鮭ですが、煮てしまってはどうにもいけません。食事にありつけただけで、良しとしないといけません。漁港へも行ってみましたが、ことさら記録するようなものはありませんでした。

それでも最果ての夕暮れは、ちょっとサービスしてくれて、夕焼けが見えたのです。昔も夕焼けを見たような気がします。さて、ノルドカップではどこに泊まったのか、今ではさっぱり分かりません。

それでも最果ての夕暮れは、ちょっとサービスしてくれて、夕焼けが見えたのです。昔も夕焼けを見たような気がします。さて、ノルドカップではどこに泊まったのか、今ではさっぱり分かりません。断崖は北の海に落ち込み、荒々しい様相です。礼文島の北は、なんとなく穏やかだし、佐渡の北もとげとげしくはありません。しかし、ノルドカップは100㍍は十分にあるだろうと思える崖が、落ち込んでいるのです。このあたりでオーロラを見ることが出来たら素晴らしいのですが、北緯71度10分21秒ともなると、確率は低くなるようです。2時間ほどうろついて、宿へと戻ったのです。

ドイツ人観光客が数台のバスでやってきたときには、北の果ても賑やかでしたが、団体客の常で、一度に来るし、一挙に引き上げてしまいます。団体客の去った後の北岬は、夕暮れが迫ってきたこともあって、急に寂しくなりました。ラップ人のトナカイ飼育も今は岬周辺ではされていないようです。インディアンテントと似たような三角のテントもなく、ラップ人達はプレハブの家に住んでいるようです。世の中はどんどんと変わっていきます。

ドイツ人観光客が数台のバスでやってきたときには、北の果ても賑やかでしたが、団体客の常で、一度に来るし、一挙に引き上げてしまいます。団体客の去った後の北岬は、夕暮れが迫ってきたこともあって、急に寂しくなりました。ラップ人のトナカイ飼育も今は岬周辺ではされていないようです。インディアンテントと似たような三角のテントもなく、ラップ人達はプレハブの家に住んでいるようです。世の中はどんどんと変わっていきます。そういえばラップ人があちこちの道ばたに店を広げ、観光客にものを売っていたのですが、今はほとんどそういう人たちはいませんでした。別の職業に就いたのか、観光地にありがちな、行政の禁止措置でなければ良いのですが…。

このお婆さんは土産物屋の客引、言い方を変えればマスコット婆さんで、民族衣装を着て、トナカイを連れていました。もう民族衣装を着ている人は、年寄りしかいません。すぐ側には綺麗なプレハブの家があり、そこの住人でした。立派な角を持ったトナカイは家の横にある囲いで飼っていて、客の行き来する時間帯に、土産物屋の横に張ったテントとともに、客を呼び込んでいるのです。

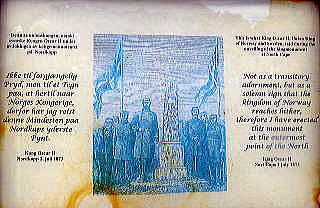

ノルウェー、スウェーデン連合王国のキング・オスカーⅡが1873年7月2日に、ノルドカップに脚を踏み入れた記念碑です。船で岩壁の下に接岸し、急峻な崖を登った様子が、博物館のジオラマにありました。当時のノルドカップは、もちろんトンネルなどはないので、住む人もラップ人がほんの少し、トナカイの放牧を行っていただけのようです。

ノルウェー、スウェーデン連合王国のキング・オスカーⅡが1873年7月2日に、ノルドカップに脚を踏み入れた記念碑です。船で岩壁の下に接岸し、急峻な崖を登った様子が、博物館のジオラマにありました。当時のノルドカップは、もちろんトンネルなどはないので、住む人もラップ人がほんの少し、トナカイの放牧を行っていただけのようです。今のノルドカップに昔の姿を求めるとしたら、この記念碑と断崖でしょう。大きな博物館という名の「土産物センター」が出来てしまって、ちょっとがっかりです。そこで昔の様子を懐かしみ、1972年のノルドカップを追加しました。

番外 回想・1972年のノルドカップ

1960年代から70年代にかけては、

1960年代から70年代にかけては、夢の多い時代でした。1964年に東京オリンピックが開催され、それに向かって60年台初頭から東京は大改造が進み、今の青山通りや駒沢、国道246号などは、すっかり様相が変わりました。

若者は元気がよく、パソコンもスマホもなかったので、よくしゃべり、論議し、外国への旅を大きな夢として持った人々が沢山居ました。著名なデザイナーやアーチストとなった人も、シベリア鉄道で北欧、そして皿洗いなどのアルバイトをして、パリなどへ向かったのです。

自動車に関する興味も急激に膨らみ、マイカーを持つことが大きな夢となっていました。そんな時代なので、海外のドライブは夢のまた夢のようなところがあり、国境を越えて移動する車の旅は、若者の憧れでもあったのです。

1972年に喜望峰=写真・左=よりさらに南のケープアグラスからノルドカップ=写真・右=まで、コロナ・マークⅡで走り抜けました。アフリカ大陸はまだ“暗黒大陸”の呼び名も残っている時代で、車で縦断すること自体が、冒険でした。しかし、現在のようにテロリストがいたり、各国の治安が悪くはなかったので、車を走らせることや、アフリカの状況を見たり、聞いたりすることに集中できました。

市販車の無改造。改造したところと言えば、スペアタイヤのスペースに予備タンクを付けたことだけでした。よくも走れたと、今更ながら思います。

スポーツ紙に勤務していましたが、今は亡くなった当時の上司が、よくも無謀な企画を承知してくれたものだと思っています。会社の方も、今だったら”危ない”などと腰が引けて、送り出すことなどはしなかったでしょう。車はトヨタ自動車、当時のトヨタ自販で貸与してくれました。前の年にイラン、イラク、クエート、サウジアラビア、トルコなど中東諸国をカローラで走ったので、良しとしたのかも知れません。

スポーツ紙に勤務していましたが、今は亡くなった当時の上司が、よくも無謀な企画を承知してくれたものだと思っています。会社の方も、今だったら”危ない”などと腰が引けて、送り出すことなどはしなかったでしょう。車はトヨタ自動車、当時のトヨタ自販で貸与してくれました。前の年にイラン、イラク、クエート、サウジアラビア、トルコなど中東諸国をカローラで走ったので、良しとしたのかも知れません。その前年にはオーストラリアを一周したし、さらにその前には、リスボンからコルカタ(当時はカルカッタ)まで車の旅をしているので、結構な実績はあったのですが、ちょうど日本車が成長期で、自動車を持つことは、若者の夢だった時代でもあり、海外の“アドベンチャードライブ”(当時はこう呼ばれていた)などは、若者の心を躍らせるものでもあったのです。

この時代、ババは女一人で車に乗り、南米を縦断したり、中東からインドまで走ったり、キリマンジャロ、ルゥエンゾリに登ったり、いろいろとやっていました。Car

& Doriverの社長をしている高橋直弘さんや、パリダカの日本人パイオニア、横田紀一郎さんなども、この時代に海外ドライブで頑張っていました。東アフリカ・サファリ・ラリーで日産が注目されたのもこの時代でした。

この時代、ババは女一人で車に乗り、南米を縦断したり、中東からインドまで走ったり、キリマンジャロ、ルゥエンゾリに登ったり、いろいろとやっていました。Car

& Doriverの社長をしている高橋直弘さんや、パリダカの日本人パイオニア、横田紀一郎さんなども、この時代に海外ドライブで頑張っていました。東アフリカ・サファリ・ラリーで日産が注目されたのもこの時代でした。ノルドカップは途中から、スペインの病院に勤務する女医さんをリーダーに事務のオッサン、看護婦3人の5人組=写真・上=とノルウェーで出会い、フラメンコを教わりながら、楽しく北へ向かったのを思い出します。相棒は当時の会社の写真部員だった中山広亮君でした。ここに掲載する写真も、中山君が撮影したものです。機会があれば「世界の旅」のコーナーで、南アからノルウェーまでの写真とメモを掲載しようかと思っています。

③ロヴァニエミとサンタクロース

今回の旅は既に書いたように、オーロラとノル

今回の旅は既に書いたように、オーロラとノル ドカップが主な目的でしたが、オーロラの方は出るか出ないか、さっぱり見当も着きません。事前にガイドブックやネットで、オーロラに関することを見てはいましたが、旅のガイドは商売ですから「なかなか出ない」などとは言いません。中には四六時中出ているけれど、湿度や天候の関係で見えたり見えなかったりだ、などと無責任なものもありました。

ドカップが主な目的でしたが、オーロラの方は出るか出ないか、さっぱり見当も着きません。事前にガイドブックやネットで、オーロラに関することを見てはいましたが、旅のガイドは商売ですから「なかなか出ない」などとは言いません。中には四六時中出ているけれど、湿度や天候の関係で見えたり見えなかったりだ、などと無責任なものもありました。「晴れて湿気が少ない夜だと2日に一度は見られる」というのもありましたが、晴れて湿気の少ない夜が、どのくらいの確率なのか、これもまたわかりにくいのです。嘘ではないでしょうが、良く考えると沢山の条件が重なり合っているように思います。

ヘルシンキで乗り換え、1000㌔ほど北のロヴァニエミまでローカル線で飛んだのですが、ヘル

シンキ空港の入管で「滞在目的は」などと聞かれ、型どおり観光だと答えましたが、ついでに「オーロラは出ますかねー」と余計なことを聞きました。入管の役人は苦笑しながら「まだ湿気が多いから、無理じゃないか」とつれない返事でした。地元の役人が言うので、ここで早くも期待はあまり持てないと覚った次第です。

シンキ空港の入管で「滞在目的は」などと聞かれ、型どおり観光だと答えましたが、ついでに「オーロラは出ますかねー」と余計なことを聞きました。入管の役人は苦笑しながら「まだ湿気が多いから、無理じゃないか」とつれない返事でした。地元の役人が言うので、ここで早くも期待はあまり持てないと覚った次第です。 WRCが開催されるユバスキラはちょうどヘルシンキとロヴァニエミの中間です。そこから北はほとんど行くこともなかったのです。それにしてもヘルシンキの空港は、乗り継ぐゲートまでが長く、売店が並んでいます。中国人が列を成して、税金の払戻窓口に並んでいます。ここでも爆買いなのでし

WRCが開催されるユバスキラはちょうどヘルシンキとロヴァニエミの中間です。そこから北はほとんど行くこともなかったのです。それにしてもヘルシンキの空港は、乗り継ぐゲートまでが長く、売店が並んでいます。中国人が列を成して、税金の払戻窓口に並んでいます。ここでも爆買いなのでし ょう。空港の様相がここ5,6年の間に随分と変わっていました。そんなわけで、ロヴァニエミへと飛びました。ラップランドの“首都”でもあるのですが、飛行機は日に3本なので満席です。1時間半ほどの飛行で到着です。

ょう。空港の様相がここ5,6年の間に随分と変わっていました。そんなわけで、ロヴァニエミへと飛びました。ラップランドの“首都”でもあるのですが、飛行機は日に3本なので満席です。1時間半ほどの飛行で到着です。ロヴァニエミの空港では、荷物受け取りのすぐ横に、Hertzのブースがあり日本から予約しておいたジジ・ババのために、一人来ていて車を引き渡すと、そのまま帰って行きました。旅先のローカル空港では、こういうことが多いのです。ロヴァニエミと言えば、日本ではサンタクロースがお馴染みです。空港の南側は丘になっていますが、そこではガラスのトナカイが跳ねていて、夜はイルミネーションに変わるようです。

様子が分からないのでとりあえず、町中のホテルを予約しておき、そこに泊まったのですが、ホテルへはなんと翌日行く予定のサンタクロースの施設を通り越して行くのです。施設はなかなか綺麗なコテージがあり、サウナもついているのが分かったので、ロヴァニエミからさっさとコテージへ移りました。

コテージの事務所や土産物売り場、食堂などのある建物には、時間決めでサンタクロースが控えています。午前10事故路から昼。2時頃から4時頃までがサンタさん、面会の時間というわけです。日本人は上得意のようでした。あれこれ話しかけてきて、一緒に写真を撮ろう、と持ちかけます。入場は無料ですが、記念写真は20ユーロと、こりゃ高い!ま、つきあいで入場料代わりと思って、買うことにしました。別に買わなくても良いのです。

北極圏は北緯66度23分でロヴァニエミは約6㌔南。ほぼ北極圏の街と言えます。町中でオーロラを見るのは難しそうですが、スキーのジャンプ台とゲレンデのある丘の上に、ラップランドホテルがあり、ここからは運が良ければ見えるようです。

北極圏は北緯66度23分でロヴァニエミは約6㌔南。ほぼ北極圏の街と言えます。町中でオーロラを見るのは難しそうですが、スキーのジャンプ台とゲレンデのある丘の上に、ラップランドホテルがあり、ここからは運が良ければ見えるようです。(写真=上・空港前のイルミネーション。上右・公式サンタクロース空港の絵。サンタクロース施設のオフィス兼売店。このポストに投函するとクリスマスにサンタクロースの判が捺されて届く。サンタの家の森の精たち。)

④車の鼻を北へ向けて発進です

ロヴァニエミの売りはなんと言ってもサンタクロース・ホリデイ・ヴィレッジです。今から約80年ほど前に、トナカイの餌が少なくなったことから、ロシア国境に近い森や湖水、ツンドラに住んでいたサンタクロースが、ロヴァニエミ近郊へ、トナカイを連れてやってきたと言う話が“作られて”います。サンタのおじさんは世界の子供の人気者ですから、手紙が「ロヴァニエミのサンタさん」宛てで届くようになりました。これを商売にしない手はない、とこのヴィレッジが出来多のが1985年です。

ロヴァニエミの売りはなんと言ってもサンタクロース・ホリデイ・ヴィレッジです。今から約80年ほど前に、トナカイの餌が少なくなったことから、ロシア国境に近い森や湖水、ツンドラに住んでいたサンタクロースが、ロヴァニエミ近郊へ、トナカイを連れてやってきたと言う話が“作られて”います。サンタのおじさんは世界の子供の人気者ですから、手紙が「ロヴァニエミのサンタさん」宛てで届くようになりました。これを商売にしない手はない、とこのヴィレッジが出来多のが1985年です。サンタクロースのいる所、で人気はさらに高まり、サンタ村には郵便局が出来て、ここからサンタクロース宛の手紙に返事が出されるようになりました。子供達は喜びます。ババも小学生だった子供を連れて、ここを訪れ学校のクラス宛てに、サンタに手紙を出して貰ったら、先生がとても喜び、子供達も大喜びしたそうです。今ではこうした大らかさが、小学校にあるのかどうか、ちょっと疑問です。モンスター・ペアレンツが「うちの子は…」と、騒ぐかも知れませんね。

サンタ村のコテージはサウナ付で設備も整い、とても言い宿です。例によって、外国旅行の時には2合炊きの電気釜を持って行きます。200Vなので炊きあがるのも早いのです。ロヴァニエミのスーパーで買ったものを調理して、米を炊いて2泊しました。今回は「おーい、オーロラよー」という旅でもあるので、急いだところでオーロラが出るとは限らず、パソコンで天気予報を見ながら、可能性の高い地域の宿を探す、なんだかオーロラを追っかけるような旅でもありました。

サンタ村のコテージはサウナ付で設備も整い、とても言い宿です。例によって、外国旅行の時には2合炊きの電気釜を持って行きます。200Vなので炊きあがるのも早いのです。ロヴァニエミのスーパーで買ったものを調理して、米を炊いて2泊しました。今回は「おーい、オーロラよー」という旅でもあるので、急いだところでオーロラが出るとは限らず、パソコンで天気予報を見ながら、可能性の高い地域の宿を探す、なんだかオーロラを追っかけるような旅でもありました。「もっと北へ行けば出るかも知れないな」

「イバロ、イナリ辺りへ行けば、オーロラを見るのを売りにしている宿もあるので、可能性はあるね」

昔、北欧のガイドブックを書いていたババは、何度も日本とを往復して結構詳しいのですが、当時はオーロラを見るツアーなどはなく、夏

昔、北欧のガイドブックを書いていたババは、何度も日本とを往復して結構詳しいのですが、当時はオーロラを見るツアーなどはなく、夏 の森と湖の美しさがを中心にガイドしていたようです。北上してイナリに泊まり、天気も良くないので次の日にはノルウェー国境へと向かいました。イバロやイナリは夏のレジャーが盛んで、ふんだんにある湖水でのボートや釣り、キャンプも盛んなようです。もうシーズンは終わったというのに、イナリの宿のすぐ下には、水上機が駐まっていて、遊覧飛行も出来るようでした。

の森と湖の美しさがを中心にガイドしていたようです。北上してイナリに泊まり、天気も良くないので次の日にはノルウェー国境へと向かいました。イバロやイナリは夏のレジャーが盛んで、ふんだんにある湖水でのボートや釣り、キャンプも盛んなようです。もうシーズンは終わったというのに、イナリの宿のすぐ下には、水上機が駐まっていて、遊覧飛行も出来るようでした。売り物の一つ、湖はヘルシンキとロヴァニエミの中間、WRCのフィンランド・ラリーが開催されるユバスキラと

いう町辺りから南は、ほとんど見えません。森林が続き湖畔への道があったと思うと、個人の家への私道です。いくら湖が綺麗だと言っても、南は個人旅行者が湖を堪能することなど不可能です。釣りもボート遊びも、がんじがらめの個人所有です。遊ぶ施設へ行ってから、どう楽しむか、財布と相談です。北欧は税金が馬鹿高く、日本の比ではありません。何をしても、何を買っても、おおよそ25~29%の税金を取られることは覚悟しないといけません。

いう町辺りから南は、ほとんど見えません。森林が続き湖畔への道があったと思うと、個人の家への私道です。いくら湖が綺麗だと言っても、南は個人旅行者が湖を堪能することなど不可能です。釣りもボート遊びも、がんじがらめの個人所有です。遊ぶ施設へ行ってから、どう楽しむか、財布と相談です。北欧は税金が馬鹿高く、日本の比ではありません。何をしても、何を買っても、おおよそ25~29%の税金を取られることは覚悟しないといけません。福祉国家を維持するのは大変で、Nokiaがマイクロソフトに買収されて、不振から立ち直れるかと思ったようですが、アメリカ企業はいいとこ取りで、本社こそフィンランドに置いていても、生産現場はよその低賃金の国に移ってしまい、国庫の25%ほどを支えていたNokiaは、ヘロヘロで名前だけになってしまいました。子ども手当、休業手当、その他、景気の良いときにやってしまった“ばらまき”のツケは膨大で、国家が破綻しないかと心配になるほどです。

「福祉は北欧に学べ」などとほざく左巻は、実情を、よーく、研究して欲しいですよ。貰う人ばかり増えて、税金を払う人が払底です。あるネットを見ていたら「北欧の人は、喜んで税金を払う」などと、馬鹿なことを書いていました。誰が給料の半分近くを税金に取られて喜びますか!高い税金を払うのを喜ぶとしたら希有の奇人変人でしょう。

旅人にとって、湖やツンドラ、疎林やフィヨルドは美しく、白っぽい午後の太陽は、ロマンチックでさえあります。それにオーロラが加わったら、暖かい地域に住む人には、とても素敵な地域だと思えます。しかし、現実の厳しさは、どこを見ても「畑がない」のです。食べるもののほとんどは輸入ですよ。穀物や野菜を作る田畑のない、この厳しさ!

旅人にとって、湖やツンドラ、疎林やフィヨルドは美しく、白っぽい午後の太陽は、ロマンチックでさえあります。それにオーロラが加わったら、暖かい地域に住む人には、とても素敵な地域だと思えます。しかし、現実の厳しさは、どこを見ても「畑がない」のです。食べるもののほとんどは輸入ですよ。穀物や野菜を作る田畑のない、この厳しさ!「北欧では、北欧では」とお経のように唱える日本の“有識者”の無知ぶりに、旅をしていると呆れるばかりなのです。

⑤ノルドカップとその周辺

フィンランドからノルウェーへの入国は、税関の建物があるだけで、人も見えませんでした。坂をちょっと下ると川があり、橋のたもとと、中間付近のフィンランド側に「EU」の星マークがありました。ノルウェー側は何もありません。ノルウェーは石油資源があるので、EU加盟の国民投票で「否」が多数を占めたので、EUには加盟していません。お金はノルウェー・クローネですが、1週間ほどノルウェーにいましたが、クローネ札やコインを見たこともありません。

フィンランドからノルウェーへの入国は、税関の建物があるだけで、人も見えませんでした。坂をちょっと下ると川があり、橋のたもとと、中間付近のフィンランド側に「EU」の星マークがありました。ノルウェー側は何もありません。ノルウェーは石油資源があるので、EU加盟の国民投票で「否」が多数を占めたので、EUには加盟していません。お金はノルウェー・クローネですが、1週間ほどノルウェーにいましたが、クローネ札やコインを見たこともありません。

「ユーロや円を換金すると損ですよ。それよりカードを使った方が良いです」と地元の人に教わりました。宿の払いはもとより、ガソリン買い物などすべてカードで済ませました。それこそガム一個でもカードで買える、と言うのは本当で、クローネを使うよりカードの方が店も喜ぶようです。田舎のガソリンスタンドにたむろしていた中学生くらいの女の子5,6人は、ちょっと一人が何かを買うと、別の子も買うような形で、店内から出て行きません。

「ユーロや円を換金すると損ですよ。それよりカードを使った方が良いです」と地元の人に教わりました。宿の払いはもとより、ガソリン買い物などすべてカードで済ませました。それこそガム一個でもカードで買える、と言うのは本当で、クローネを使うよりカードの方が店も喜ぶようです。田舎のガソリンスタンドにたむろしていた中学生くらいの女の子5,6人は、ちょっと一人が何かを買うと、別の子も買うような形で、店内から出て行きません。 ホットドッグやハンバーガーなども売っていて、立ち食いのテーブル

ホットドッグやハンバーガーなども売っていて、立ち食いのテーブル もあります。小さな村なのでGSのほかには店も見当たらず、子供から大人までが、このGSを利用しているようでした。子供達はプリペイドカードを遣っていました。大人はクレジットカードです。ジジ、ババの持っているカードは、フランスの銀行が発行しているキャッシュカード兼クレジットカード(VISA)、Amex、仁保陰の銀行発行のクレジットカードです。VISA、Amwx,MasterなどはOKですが、JCBなどは駄目だということでした。

もあります。小さな村なのでGSのほかには店も見当たらず、子供から大人までが、このGSを利用しているようでした。子供達はプリペイドカードを遣っていました。大人はクレジットカードです。ジジ、ババの持っているカードは、フランスの銀行が発行しているキャッシュカード兼クレジットカード(VISA)、Amex、仁保陰の銀行発行のクレジットカードです。VISA、Amwx,MasterなどはOKですが、JCBなどは駄目だということでした。日本の旅に慣れている人にとって、北欧に限らず世界のどこの国でも、トイレの少なさには辟易とします。日本では20年ほど前から整備が進み、観光地や高速道路、主要道などでといれ探しで困るようなことはまれですが、よその国ではとてもとても、日本と比べようもありません。このあたりも、「北欧では…」という北欧信者、盲者は良く見て欲しいところです。日本のトイレは無料がほとんどで、綺麗に掃除が行き届いていることでも、間違いなく世界一です。大いに自負心を持つべきです。

ところで人口は北へ行くにつれて少なくなり、道路は空いています。主要国道でも往復に車線、片道一車線で、ガードレールなどは大きな川を渡る橋の近くくらいにしかありません。それで制限速度はフィンランドが時速100㌔、ノルウェーは時速90㌔でした。しかし、だからといって危ないとは思いません。町や村、家が数軒あるところでは、制限速度が60,40、時には30㌔へと落とされます。大方のドライバーはこれを守ります。このあたりは見習いたいところでしょう。

ところで人口は北へ行くにつれて少なくなり、道路は空いています。主要国道でも往復に車線、片道一車線で、ガードレールなどは大きな川を渡る橋の近くくらいにしかありません。それで制限速度はフィンランドが時速100㌔、ノルウェーは時速90㌔でした。しかし、だからといって危ないとは思いません。町や村、家が数軒あるところでは、制限速度が60,40、時には30㌔へと落とされます。大方のドライバーはこれを守ります。このあたりは見習いたいところでしょう。

カリガスニミエという村がフィンランド・ノルウェーの国境でした。道を間違えてロシア国境方面へ100㌔も走り、いかにも変だと思って遠くから走ってくる車を見つけ、停まって貰って尋ねたら、案の定、ちょうど100㌔、間違って走っていました。往復200㌔のミスコースです。約束の時間などはないし、宿へ着けば良いので問題なしで戻りました。その分だけ、北の風景を楽しめたことにもなるのです。

フィヨルドと湖、森や木々の消えた草原はツンドラと言っても良いようです。トナカイが飼われているほかには、羊や山羊なども見当たらず、もちろん畑などはありません。酷い土地だということが分かります。白っぽい、力のない太陽が傾き、日本の風景とはまったく異なる異次元の世界のようにすら見える時もあります。美しいと言えば、その通りですが、住んでいる人は、美しいなどと言う表現はしないでしょう。過酷な冬は目前です。白夜があると言うことは、太陽のほとんど出ない、陰鬱な冬の日々もあると言うことです。

フィヨルドと湖、森や木々の消えた草原はツンドラと言っても良いようです。トナカイが飼われているほかには、羊や山羊なども見当たらず、もちろん畑などはありません。酷い土地だということが分かります。白っぽい、力のない太陽が傾き、日本の風景とはまったく異なる異次元の世界のようにすら見える時もあります。美しいと言えば、その通りですが、住んでいる人は、美しいなどと言う表現はしないでしょう。過酷な冬は目前です。白夜があると言うことは、太陽のほとんど出ない、陰鬱な冬の日々もあると言うことです。既に特集したノルドカップまで行き、最果ての漁村、スカラスヴィグに泊まりました。北緯71度10分21秒はヨーロッパ大陸、最北の地でもあります。(写真=トンネルは本土とマーゲル島を結ぶ7キロに迫る海底トンネル、トンネル内。左の犬のいる建物はホニングスクスポークの港にある博物館と土産物店。右は町。下は最北の漁港、スカラヴィグ。)

⑥ ノルウェーから再びフィンランドです

ノルドカップは厳密に言うとヨーロッパ大陸とは僅かに離れた島、で1999年に海底トンネルが開通するまでは、岬のあるマーゲロイ島へはフェリーで渡っていた。ホニングスボーグの町で、良い港があり、フェリーの発着していた桟橋の前には、ノールドカップ博物館や大きな土産物屋もある。鉱山もあるようでかなり賑わった町のように見えた。一通り町を走って見たが、まだ繁栄の余韻はあって、うらぶれた最果ての港町とは思えない。

ノルドカップは厳密に言うとヨーロッパ大陸とは僅かに離れた島、で1999年に海底トンネルが開通するまでは、岬のあるマーゲロイ島へはフェリーで渡っていた。ホニングスボーグの町で、良い港があり、フェリーの発着していた桟橋の前には、ノールドカップ博物館や大きな土産物屋もある。鉱山もあるようでかなり賑わった町のように見えた。一通り町を走って見たが、まだ繁栄の余韻はあって、うらぶれた最果ての港町とは思えない。しかし、観光客のやってくるフェリーの港は、ほとんど船が着かず、我々も6870㍍の海底トンネルを通ったのだった。ホニングスボーグはトンネルをぬけてしばら

くは幾つかの岬を巡り、トンネルをくぐって入り江に出ると、右へそれていくのだが、ノルドカップは左へたどる。従って、車で来た人はホニングスボーグへは立ち寄らないことになる。

くは幾つかの岬を巡り、トンネルをくぐって入り江に出ると、右へそれていくのだが、ノルドカップは左へたどる。従って、車で来た人はホニングスボーグへは立ち寄らないことになる。ジジ、ババは好奇心旺盛なので、行ってみたけれど、観光シーズンが終わったからかどうか、港の前の大きなビルにある博物館は、午前11時会館、土産物屋もそれに習っているので、町を車で流してみるほかはなかった。ノルドカップへ行く観光客はフェリーで、この町の港に着くほかはなかったが、そのルートはほぼ消えて、車は海底トンネル(無料)を抜けて町から離れたところを北へと向かう。

町は北の港としては大きく、重要なのだろうが、町そのものは次第に寂れざるを得ないだろう。土産物屋=写真・左=もかつてフェリーに乗降下港の前にあるものだけだった。個人と言うより役所が経営しているような様子だった。午前10時を過ぎているのに、店開きしていないのだ。大きなチェーン・ホテルもシーズンオフのためか休業状態だった。

町は北の港としては大きく、重要なのだろうが、町そのものは次第に寂れざるを得ないだろう。土産物屋=写真・左=もかつてフェリーに乗降下港の前にあるものだけだった。個人と言うより役所が経営しているような様子だった。午前10時を過ぎているのに、店開きしていないのだ。大きなチェーン・ホテルもシーズンオフのためか休業状態だった。ルッセンスの町まで戻り、北上してきた道を分岐で右に取り、アルタ経向かった。このあたり、カラショクから北上して来たE6号線はE6国道として西に向かい、アルタへ行く。ノルドカップへはE69号線となる。片側一車線、往復2車線の道路は、制限速度90㌔なので、ガードレールもない道をかなりの速度で走って良いことになっている。交通量が少ないからこその制限速度と言えそうだ。

起伏の多い国道をアルタへと走ったが、これと言った景色もない。アルタの町は長細い港町で、家々が散在し、丘の上に大きな教会とマーケットなどがあり、ここが中心となっているようだった。図書館などは景色のいいフィヨルドの西側にあったが、再びフィンランド方面へと走るジジ、ババは、ちょっと様子を見ただけで戻って来た。施設はあるのだが、一つ一つがかなり離れていて、地元の人でないと立ち寄ってみるのは困難だと思う。

起伏の多い国道をアルタへと走ったが、これと言った景色もない。アルタの町は長細い港町で、家々が散在し、丘の上に大きな教会とマーケットなどがあり、ここが中心となっているようだった。図書館などは景色のいいフィヨルドの西側にあったが、再びフィンランド方面へと走るジジ、ババは、ちょっと様子を見ただけで戻って来た。施設はあるのだが、一つ一つがかなり離れていて、地元の人でないと立ち寄ってみるのは困難だと思う。 アルタからはローカルの93号線を南下した。ローカルロードなので、国境の標識も「ToolGate」と書いてある広場をゆっくり走って再びフィンランドへと入国した。フィンランドの人はラップ語のスオミ、地元の白人の言う「SUOPMA」、英語のフィンランドの三つの言葉の書かれた標示があった。

アルタからはローカルの93号線を南下した。ローカルロードなので、国境の標識も「ToolGate」と書いてある広場をゆっくり走って再びフィンランドへと入国した。フィンランドの人はラップ語のスオミ、地元の白人の言う「SUOPMA」、英語のフィンランドの三つの言葉の書かれた標示があった。 「ここからはEUですよ」とブルーに黄色のホシノマークが国名を囲んでいた。泊まったのはエネンテキオという小さな町のコテージ。帰るまでに余裕があるので、針葉樹の中に散在するコテージに2泊することにした。すぐ側を大きな川が流れ、そこへ注ぎ込む小川もコテージの森の中を流れていた。夏ならばます釣りなども出来そうな所だった。

「ここからはEUですよ」とブルーに黄色のホシノマークが国名を囲んでいた。泊まったのはエネンテキオという小さな町のコテージ。帰るまでに余裕があるので、針葉樹の中に散在するコテージに2泊することにした。すぐ側を大きな川が流れ、そこへ注ぎ込む小川もコテージの森の中を流れていた。夏ならばます釣りなども出来そうな所だった。森の中には綺麗な苔が何種類も生えていて、ぶらぶらと歩いていると、目を楽しませてくれた。オーロラが出たのは、2泊目だった。

⑦ オーロラの出始めから終わりまで。

オーロラが見えたのです。一週間ほど天気も悪かったのですが、オーロラらしき影も見えず「こりゃ駄目だ。来年はカナダへ行こう。向こうの方が見えるようだぜ」などとぼやいていたのです。針葉樹の中のロッジへ泊まり、かなり上空が開けているので、広々とした場所へ行くこともせず、借りたロッジの前に出てみました。

オーロラが見えたのです。一週間ほど天気も悪かったのですが、オーロラらしき影も見えず「こりゃ駄目だ。来年はカナダへ行こう。向こうの方が見えるようだぜ」などとぼやいていたのです。針葉樹の中のロッジへ泊まり、かなり上空が開けているので、広々とした場所へ行くこともせず、借りたロッジの前に出てみました。

そうしたら出たのです。「お化けとオーロラは出ない方が普通なんだ」などと言っていたのに、すっかり喜び、良い気持ちになってしまいました。その余韻はまだ続いています。そこで無精してロッジの前で撮った写真を掲載します。喜びすぎにはご容赦を。

空全体がなんとなくモヤモヤして来た後に薄い雲のようなものが広がってきました。

「オーロラかな」

「ちょっと寂しい光り方だな」

などと言って空を見上げていたのです=写真・左=。

そのうち幾分光りが増してきて、薄い黄色の帯ができはじめ、周囲はごく薄い紫がかって来たように見えました。期待が膨らみますが、それは長続きしませんでした。=写真・右=

暫くすると、光り全体が薄くなり「オーロラはもう終わりかよ」と言わせる状況になり「いくらかでも見えたから良いとするか」と、ロッジへ入るために、この日のために買ってきた安物の三脚を片付け始めたら、脚を引っかけて、これも買ったばかりのカメラごと、ひっくり返してしまいました。ババは呆れて笑います。

暫くすると、光り全体が薄くなり「オーロラはもう終わりかよ」と言わせる状況になり「いくらかでも見えたから良いとするか」と、ロッジへ入るために、この日のために買ってきた安物の三脚を片付け始めたら、脚を引っかけて、これも買ったばかりのカメラごと、ひっくり返してしまいました。ババは呆れて笑います。「オーロラを撮ると言って買ったカメラを撮らないうちに壊したんじゃしょうがないねー」

最近のカメラは丈夫に出来ているのでしょう。かなりの音がしたのに、壊れてはいないようでした。

こんなことをして、ロッジに入るのに手間取っている時に、別の建物に客を案内してきたオッサンが「今夜は出るよ。ずーっと広がるぞ」と北から南の空を指さしました。なんとなく空を見ていたときです。今度はモヤモヤではなく、急に空が騒がしくなり、樹林の間、その上へ黄緑の光りが飛び出しました。上空へも光りはぐんぐんと広がり、慌ててカメラを向けたのですが、三脚に取り付け、マニュアルでシャッター速度を8秒、ISO感度は800、タイマーを2秒にセットするなど慣れない操作をやっていたら、オーロラはかなり広がっていました=写真・左上=。

樹林の下の方が明るく、上の方はそうでもなかったのですが、間もなく帯となって、天空を駆け巡るようになりました。数本の帯だったり、大きく広がったり、くねりながら移動したり、それは見事でした。

樹林の下の方が明るく、上の方はそうでもなかったのですが、間もなく帯となって、天空を駆け巡るようになりました。数本の帯だったり、大きく広がったり、くねりながら移動したり、それは見事でした。左右の写真はその様子の一部です。空を見上げるだけのババは「空全体に広がってる。魚眼レンズででもないと、とても撮りきれないね。写真撮ってるより見た方が綺麗だよ」などと言います。

レンズは28㍉、明るさは2.8なので、素人がいじるにはまずまず、

レンズは28㍉、明るさは2.8なので、素人がいじるにはまずまず、 なのですが、北斗七星が綺麗に見える左上のくねったオーロラは、シャッター速度は5秒だったと記憶しています。ISOは800です。インターネットでオーロラの撮り方などが書かれていますが、中にはISO感度1600、シャッタは10~15秒などと言うのがあります。おそらくそれだと、昼間のように明るくなって、オーロラが撮れるのかどうか、気になるところです。ISO感度を下げて、15秒ほど露出してみたら、画面がぼけてしまいました。

なのですが、北斗七星が綺麗に見える左上のくねったオーロラは、シャッター速度は5秒だったと記憶しています。ISOは800です。インターネットでオーロラの撮り方などが書かれていますが、中にはISO感度1600、シャッタは10~15秒などと言うのがあります。おそらくそれだと、昼間のように明るくなって、オーロラが撮れるのかどうか、気になるところです。ISO感度を下げて、15秒ほど露出してみたら、画面がぼけてしまいました。こんなことをやっていられたのも、見事なオーロラが30分以上は出ていたからです。ほんの2~3分のこともあるようです。オーロラ見物のツアーに出かけた人の多くは、見ることの出来ないケースが多いようです。

「晴れて、空気の澄んだ夜は、2日に一度は見える」

「年間200日は出ている」

こういう話は、決して嘘ではないのでしょうが、晴れて空気の澄んだ夜が、秋から春までの間に幾日あるのか、その条件に当てはまればの話です。

先日テレビでやってましたが、タレントが2日続けて、豪勢なオ

ーロラを見る設定でしたが、現地を見てきたばかりなので、どうも怪しく思えました。記録映像にタレントをはめ込んだような雰囲気もあるし、タレントが声を挙げるけれど、そこに姿はないことも奇妙でした。映像の加工技術は発達しているので、どうにでもなりそうです。

ーロラを見る設定でしたが、現地を見てきたばかりなので、どうも怪しく思えました。記録映像にタレントをはめ込んだような雰囲気もあるし、タレントが声を挙げるけれど、そこに姿はないことも奇妙でした。映像の加工技術は発達しているので、どうにでもなりそうです。右上と左の写真はそれまでとは別の北西から現れたものです。見ているところが北緯70度なので、ぐるりと地球を巡るオーロラ帯の真下です。ロッジの屋根の向こう側から、吹き上げるように延びています。周囲はいくらか紫がかっていたので、もう少し強く出ると、赤っぽくなるかな、の期待を持ちましたが、そこまでうまくはいきませんでした。

ロッジの屋根の後ろ側が明るくなり、次はどうなるのかと思っていたら、オーロラは乱舞をやめて、あっさりと消えていきました。

それこそ、南極、北極を除けば、くまなく世界を旅して来たババは、昔、北欧のガイドブックを書いて、何年も改訂のために訪れていますが、オーロラは飛行機の上からしか見たことがないそうです。

「死ぬまでにオーロラを見たいな」と、時々言ってたのですが、念願叶ったと思ったら「次はカナダでオーロラだけを見よう」などと早くも言い出しています。オーロラがなかなか見られなかったときには「オーロラが出ないと寿命が延びて良いな」などと言っていたのですが、出てもさらに別の場所で見たいと言うのでは、寿命は延びるばかりです。

と言う訳で、オーロラ自慢はお仕舞いです。