オーロラと北斗七星

①オーロラと火山の国 ②カード社会 ③ゴールデンサークル ④旅は気儘に ⑤アイスランドホース

⑥ゴーザフォスなど ⑦アクレイリ ⑧最後の伝統家屋 ⑨食べ物の価格 ⑩地熱発電 ⑪ブルーラグーン

北斗七星が輝き、オーロラの下、アイスランドホースがたたずんでいました。気温は意外と高く、マイナス4度ほどでした。アイスランドはオーロラベルトの下に、すっぽりと収まる極北の島国ですが、海流の影響で寒気はそれほど厳しくはありません。

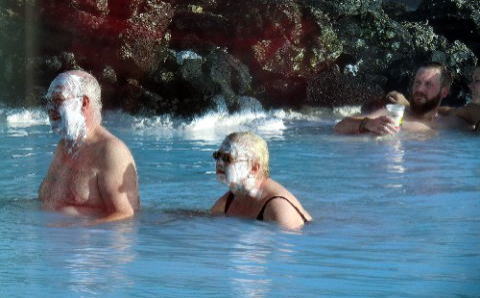

巨大な温水プール。野天風呂と言うには大きすぎる

9月半ばからならオーロラを見るチャンスは沢山あります。日本の冬とそれほど変わらない気温なので、どちらかというと気軽にオーロラ見物が出来ます。全島が火山と言っても良い島です。温泉があちこちにわき出していますが、日本のように入浴の風習はありません。もっぱら地熱発電に使われた高熱の蒸気で水を温め、大きなスーエースにため込みます。温水プールというのか、巨大な野天風呂というのか、発電に利用した温水と蒸気の二次利用はなかなかの人気です。

“世界最大の露天風呂”とアイスランドでの自慢が「ブルーラグーン。

地熱発電所から排出される熱水を利用して、巨大な溶岩で囲まれた池を温泉として管理しています。

広い駐車場から、溶岩を積み上げた間の通路を歩き、レストラン、更衣室などのある建物に入る。建物の横にはスカイブルーの浅い池がいくつかあり、温泉成分が周囲に付着して白くなっている。これもちょっとした見物です。歩いて奥まで行けるので、時間があればゆっくりと、溶岩と池を堪能するのがいいでしょう。もちろんこの区域は無料です。

レストランは広いガラス張りで、浴場?が見渡せる。レストランからプールサイドへも出られる。プール内での飲み物は自由で、お湯の中に売店があり、レストランに近いコーナーで、飲み物を入浴客に販売している。

水着着用なのでプール感覚だが、遊泳は禁止。そうかと言って ♪いい湯だな…、と言うには、湯温が35度を少し上回るか、場所によってはそれより低い湯温なので、暖まる“湯”ではないようだ。熱い湯、大方40度前後の湯に入るのが普通の日本人には、温水プールに入るつもりでないと、温くていけない。

入浴料?は6~8月・50ユーロ(13歳以下無料,14,15歳・25ユーロ)、9月以降は割引がある。顔に白い溶液を塗るエステもあります。お面のような顔で、プール内を歩く人もいて、可笑しいです。

カード社会

普通、旅行ではATMや銀行などで現地のお金に換金します。しかし、アイスランドの通貨、クローナは日本での両替が出来ません。空港や町中、ATMなどで両替できますが、ノルウェーと同様に「ガム一個でもクレジットカードが使える」のです。現に、ゴールデンサークルにある名所、グトルフォス(黄金の滝)へ行ったとき、有料トイレに入りました。料金は確か20円ほどでしたが、そこにはクレジットカードでの精算機があり、殆どの人がクレジットカードを利用していました。

もちろん、街のスーパーや喫茶店などでもカード利用が当たり前で、現金を支払っている人は、半月あまりの旅の間でたった二人見ただけです。細かい精算を誰が、どうやって整理するのか、余計なことですが気になりました。また、レイキャビック以外の町は、第二の都市とされる北部のアークレイリでも二万人そこそこなので、地図に示された町や村は想像以上に小さいと思っていいでしょう。

例によって、旅は空港からレンタカー利用です。最近はレンタカーにも年齢制限が設けられるようになっていて、国や会社によって異なりますが、70歳以上の人はレンタカー予約前に調べておいた方がいいでしょう。ジジ、ババは80歳オーバーでいくつかのレンタカー会社では、年齢制限に引っかかりますが、AIVS、Bujetは問題ありませんでした。年齢制限は高齢者だけではなく、25歳未満も対象になっています。

首都・レイキャビックは古い町と新しい町が“混在”しているように思いました。町の中心部でもある丘の上に、八トルグリムス教会(写真・上)が建っている。高さ74.5㍍。1937年に設計されたが、着工は1945年。それから40年の歳月をかけて作られたと言うから気が長い。教会の前には紀元1000年頃にヨーロッパから初めてアメリカ大陸に渡ったと言われるレイブル・エイリクソンの像がある。

チョルトニン湖畔には観光案内所があり、日本人も勤務している。ここから市街を海岸に向かって少し歩き、スコウラフェルズスティグルと長い名前の通りを教会に向かって歩くと、様々な店や建物が見られます

ゴールデンサークル

黄金の瀧共呼ばれる

ゴールデンサークルとは、見所の集まる人気のエリアだというので、滝、間欠泉、地熱発電所、屋外温泉などを見に行きました。

写真はグトルフォス(黄金の滝)と呼ばれています。幅70㍍、落差32㍍とそう大きくはないのですが、すぐ側まで近づけるので、思いの外、迫力のある滝です。

氷河や雪解け水が集まり、溶岩の平原を蛇行していて、突然、段差があって落ち込むのです。流水量は普段、毎秒140㌧、雪解け水の多いときには2000㌧近くにもなるそうです。

旅は気楽に

滝からそう離れていない所に、間欠泉があります。5分ほどに一度、吹き上がるものと、一日に数回吹き上がるものがあります。間欠泉そのものは、日本人にとって珍しいものではないので、5分程度の間隔で吹き上がるものを見物しました。

ヘトリスヘイジ地熱発電所は

レイキャヴィークに電力を供給している発電所で、市街地から約30㌔の緩やかな丘陵地帯にある。こまかい説明を聞こうとするとガイドを頼むことになるが、建物の二階から発電施設や、展示物を見るのは自由。発電の仕組みなども、英文で書かれていて、丁寧に図があるのでわかりやすい。

この国はあちこちに地熱発電所があり、電気代は安いという。従って、製造工程で大量の電力を消費するアルミの生産などが盛んなのも頷ける。発電所とは別に、暖房なども、地熱で水を加熱した湯を利用し、こちらも燃料費はゼロに近い。火山の恩恵をたっぷりと受けていることになる。

車で走っていると、所々に噴気の上がっているのが見える。噴火口であることは少なく、大半は地熱を利用する施設だ。発電となると大がかりだが、単に地熱、噴気を利用しての温水装置ならば、それほど大がかりでなくて済む。地域の暖房の多くは地熱に依存している。寒い国なので、燃料費を節約できるのは経済的にも大きい効果がある。

地熱発電に必要な主要部分は、世界でも日本しか作れないものが大半を占めるという。地熱利用は日本でも東北や九州で少しずつ行われているが、例によって世界に遅れをとるのは、政治の貧困と開発反対に与することを良しとするマスコミ。主要機材を日本に頼る“地熱利用”の自然エネルギー利用国は、原子力に反対し、自然破壊の夥しい太陽光パネルを施設するため森林を伐採するのを恥じない業者の横行を野放し状況のまま、地熱利用をNOとする

日本の馬鹿さ加減を,密かに笑っていることだろう。

![]()

旅の足としては例年の旅行と同じで、レンタカーを利用した。アイスランドは鉄道がなく、都市間を結ぶバスの便も少ないので、自由に動こうとすれば、レンタカー以外には難しいし、タクシーはあるが、町の間は遠いし、高額になって旅を楽しむとは言えなくなる。国際空港やレイキャヴィクの国内用空港から、主要都市へ小型機が飛んでいるので、それを利用して地方まで行き、そこでレンタカーという手もある。

アイスランドはレイキャヴィクと第二の都市、アクレイリ間の道路は、約600㌔ほどなので途中の街などに寄りながら、車で走ることにした。南部の海岸沿いは、レイキャヴィクから往復した。道路は右側通行。町中などは30㌔にまで制限されているところが多い。

あれこれ走り回って見物したり、オーロラの出やすい天候の地域へ宿から走ったりしたので、半月あまりで2000㌔近い走行になった。借りた車はDacia(ダチア)・ダスター。ルノー・グループのルーマニア・メーカーが製造している。排気量1.5㍑のディーゼルターボ。6速マニュアルの4X4。ジムニーを頼んでおいたが、出払っていて、四駆でジムニーに近い小排気量車はこれしかなかった。日本でも売られるようになったが、なかなか乗りやすい車だった。

国道や主要道路は片道一車線。対向車線が殆どだが、制限時速は90㌔。カーブなどでは60㌔、70㌔制限があり、町や村、人家のあるところでは、殆ど70㌔から50㌔に速度制限が設けられている。走行中は昼間でもヘッドライトの点灯が義務づけられている。レンタカーの場合、殆ど全車種がエンジンを始動すると自動的に点灯するようになっているが、一応チェックを。

島を一周するのが国道一号線で、レイキャビク市内や近郊はインターチェンジのある高速道路になっていて、慣れるまではちょっとわかりにくい。しかし、レイキャビクを出ると、国道一号線から枝分かれする道路は、ナンバーや行き先の表示があるし、主要道は一本道なのでので、わかりやすい。

島国ではあっても、風景は雄大で西部などに2500㍍級の山はある。しかし、道路は殆ど広々とした荒野を走る。制限時速が90㌔だが、ガードレールは殆どない。センターライン一本でトラックともすれ違うので、速度には十分気をつけたいところ。メーターを確認しながら走らないと、周囲が広大なのでついつい、速度が出すぎてしまう。北へ向かって走行中に、ピックアップトラックが、道路を外れて溶岩台地に突っ込んだ生々しい事故を見た。

一号線は海岸に近いところを走るが、丘を下ってそのまま入り江へと突っ込みそうなとことも多い。ガードレールがないので路肩の白線(点線もある)が目安だが、それがない所もある。速度超過になりがちなのでくれぐれも注意を。

ガソリンスタンドは小さな村でも街道沿いには無人スタンドがある。電車がなくバスも地方への本数が少ないので、マイカーに頼らざるを得ない。従って、給油所は思いの外多かった。殆どが無人スタンドでセルフサービス。クレジットカードを挿入し、PINナンバーを打ち込み、どのくらい燃料を入れるかの画面で指示、ノズルを外して給油。ディーゼル、ガソリンと並んでノズルがあるので注意。現金は多くのスタンドで扱わない。また殆どがセルフサービスになっていて、事務所や売店のないスタンドもあるので、使い方に注意。

レイキャヴィクの横断歩道信号は赤の時には口を結び、緑は笑い顔。アクレイリでは赤信号がハート型になっていた。

![]()

山々の姿はサハラのテーブルマウンテンのような台形のものが多い。それが同じような姿で連なっているなど、珍しい景色が多かった。時にはアルプスの針峰を思わせる連なりもあったが、多くは広々とした溶岩台地が広がり、その先に山が連なる風景が多かった。島全体が火山の名残で噴火口の跡がくっきりと残る山々があり、平地は溶岩と火山灰だった。

農業は難しいようで、馬、羊、牛の放牧が行われているが、牧草地になっているのはごく僅かだった。農耕馬のちょっと小型、アイスランドホースは沢山飼われている。夏の観光シーズンには乗馬客が多く、農家や宿泊施設の案内とともに、乗馬の看板も目立った。調教中の馬を見たが、駆け足が独特で、膝を高く上げ、飛び跳ねることなく、駆けるので乗馬経験のない人でも乗れるという。馬の性格はおとなしく、30分から1時間、乗って歩くと要領を覚え、数時間後には軽く走らせることも出来ると聞いた。

もっとも、沢山いる馬の多くが乗馬用とは限らず、言いにくそうだったが「調教しにくい性格の馬は食肉用に回す」そうだ。レイキャヴィクでは馬肉のステーキ、タルタルステーキなどもある。馬肉はEU諸国、日本へも輸出されている。

夏の観光で人気のあるのはホエールウォッチング。幾つもの村や町の港から出ている。大型鯨は簡単には見られないようだが、ザトウクジラやシャチはほぼ間違いなく見る事が出来るという。出航から3時間から7時間くらいまで、船や見物場所によって様々。乗船しようかと港の事務所まで行ってみたが、天候が思わしくなく、寒そうだったのでやめにした。ザトウクジラなら日本でも見る事が出来る。

ところでこの馬。何かに似てませんか?ヘアスタイルですよ。この馬たちはずっと前から、それこそ先祖代々、髪が落ちてくると目の前が“すだれ状態”になるのです。アイスランドホースはいくつかの髪型があるようで、一様ではありません。

しかし、多くは髪が長く、たてがみもふさふさな馬が沢山います。写真上の二頭は、刈り上げた形がどこかの国の“首領様”に似ていませんか?これほどおとなしく、従順ならば、原爆を開発したり、ミサイルを飛ばしたりで、喧嘩を売るようなことはしないと思いますがねー。

「髪型に免じて、おとなしくしてチョン」とは、アイスランドホースの呟きです。

しかしまあ、刈り上げではない長髪。それも伸ばしっぱなしのこの馬(左)の髪を見ていると、日本にも若い人に沢山いますねー。男女を問わず、何となくみっともないのが―。目が悪くなりませんかネー。他人事ながら心配です。平安朝の昔なら、髪は背中へ流れるように、セットしていたのでしょうが…。

「あたしの真似はしなくて良いの。走る時は後ろに流れるからね」

アイスランドホースの呟きです。

![]()

アイスランド北部の町、アクレイリからゴーザフォス、ミーヴァント湖、ミーヴァント・ネイチャーバスなどを巡った。ゴーザフォスは、アイスランドのこの地方の人々が、キリスト教に改宗したとき伝統の神々の像や神具を投げ込んだという言い伝えがある。左岸の滝に近い駐車場には首長と覚しき人が、ものを投げ込む絵があり、改宗したことが書かれていた。

滝は中央に岩があり、それを二つに割ったような細い滝がある。その岩の左右に大きな滝がかかっている。さらに右の端にも細い滝がもう一本かかっているが、中央の岩を挟む左右の滝が豪快だ。右岸は200㍍ほど下流の売店・トイレから滝の側まで手すりが作られているが、左岸は手すりがなく、滝の側の岩で写真を撮る人がひっきりなし。ちょっとつまずくと転落しそう。駐車場のすぐ脇に滝を見やすい遊

歩道と立ち止まれるスペース、階段などが工事中だった。

ミーヴァント湖は車で一周したが、北側の野鳥博物館、南にホテルがある以外は、建物はない。ネイチャーバスは湖の西側で、ガソリンスタンドの南を入る。遠くに蒸気が上っているので分かる。蒸気の上がる小さな施設の手前に池があり、バスへはそこを右折して300㍍ほどだが、直進して丘の上にある展望台を兼ねた駐車場からは、湖やバスの様子が分かる。

まだ出来て新しいネイチャーバスは食堂、展望所、脱衣場などがある建物の先に、7、80

㍍ほどあるプールと少し小さめのプールが並んでいる。ブルーラグーンに比べるとかなり小さいが、日本で言う“千人風呂”の数倍はある。プールを見渡せる展望台の脇には「危険・湯温100度」と書かれた大きなタンクがあり、湯が沸き出していた。

湖の周辺はごつごつとした“鬼押し出し”状の大地が続く。湖水の中にも溶岩の突起や小さな島があり、名所となっている。バスはやはり湯温が低く、「風呂に浸かる」という気分ではない。大きな温水プールと言ったところは、ブルーラグーンと同様だ。もちろん水着着用。

アイスランド第二の都市

アイスランド第二の都市ですが、人口は二万人を少し上回るくらい。総人口が34万人に少し欠けるので、日本の地方都市ほどです。従って、点在する牧場なども人影は見えず、寂しい限りです。

アクレイリの教会

アクレイリには大学もありますが、国道沿いと港に添った家並みくらいで、教会の下にちょっと繁華街がありますが、スケールは知れたものです。それなのに、町外れには大きなモールが出来、あらゆるものを売っています。広い館内は暖房完備で、老人がのんびり休んでいたりします。冬はきっと賑わうことでしょう。

町は深い入り江の奥にあり、対岸の丘の上からは、入り江越しに町が見えます。背後には雪をかぶった山が連なっています。この国は漁業が盛んだと聞きましたが、漁船は殆ど見えず魚市場は見つけられませんでした。おそらく海上で大型の冷蔵船へ引き渡すのでしょう。鱈の干し場はノルウェーの例から見て、もっあ会っていいように思いましたが、ほんの少し見かけただけでした。

町の旧市街の背後には丘が続きます。その上に綺麗な教会があります。まだ出来て日も浅いように見受けられますが、色を塗り替えたのかも知れません。内部は鍵が掛かっていて入れませんでした。他の観光客も階段を上ってきて、ドアを開けようとして鍵に気づき、怪訝な顔をしていました。日本でもお寺は出入り自由でしたが、今では昼でも自由に出入りできない所が出て来ています。キリスト教も教会の扉を閉ざすようになってしまったのかと思いました。

この町には三日間、滞在していましたが、特に珍しいことはありませんでした。ただ、北斗七星の輝く空に、見事なオーロラが出て、その下にはアイスランドホースがたたずんでいるという、なんともいいシチュエーションの写真が撮れたので、大満足なのです。

![]()

車で走っていると様々な風景・光景に出会います。思いもかけない所で、考えてもいなかった風景に出会ったりすると、随分と得をしたような気にもなります。そう言うことはあまりないのですが、意外な風景などには時々出会うものです。50年以上前から、車で世界各国を走りまわっていても、そうした出会いは、尽きないものなのです。

左の写真はそんな一枚です。火山島なので様々な形で山々はありますが、大方は台形か富士山形が多いのです。そんな中で今度走った範囲では、この山だけがアルプスの針峰を連想させるものでした。

一号線をレイキャヴィクからアクレイリへ移動する途中で見かけました。麓は広々としていて、洒落た牧場の建物があり、まさにヨーロッパ・アルプスを思わせたのでした。

北の深い入り江、スカガフィヨルドの奥、サウオアルコロクルと読むのか、わかりにくい名前の町があります。けっこうな漁村があるのではないかと目星を付け、宿もその北から流れ込む川の上流に取りました。二晩粘ってオーロラを狙いながら、漁村の状況を見ようと思ったのですが、大はずれでした。港に船はあるのですが数は少なく、漁業で賑わっているような様子もありません。下の右に掲載した写真が町の様子で、昔ながらの建物のようでした。

しかし、この港町に来る途中に珍しい家屋を見つけました。どうやら開拓当時の建物のようで、太い石柱が立っていて開拓者の名前とレリーフが彫られていました。この島には殆どの所で木が生えていません。家も工夫されていて、石(溶岩)をきちんと切りそろえて積み重ね、家の形を作ったら、次は川が蛇行して作った湿地帯に、草が積み重なって出来た泥状の固形物を、厚く切り取って積み重ねます。

家の壁、屋根もこの草から出来た泥土で固めています。偶然ですが数日後になってレイキャビックから100キロほど北のアクラネス半島を走っていて、似た建物を発見しました。海岸に近い牧場の片隅にあったのですが、同じような泥土で壁や屋根を固め、そこには一面に草が生えていました。

たった一軒でしたが、明らかに住居だった痕跡があり、今は物置として利用しているようでした(左)。日本では茅葺き屋根が葺かれていましたが、アイスランドでは湿地帯に積み重なった草の残骸が、泥のようになったものを使っていたのでしょう。水も通しません。風も寒気も防ぎます。泥土から生える草は、根を張りさらに壁や屋根を強化します。先人の知恵に感服するばかりです。

この価格は2018年のもの。今はもっと高いと思う

ここでちょっと食べ物のことをに触れておきましょう。以前、WRCを追っていたとき、フィンランド・ラリーで仲間内で食べ物の話になりました。イタリア、フランス、ギリシャなどではレストランに不自由することは殆どありませんが、北欧や英国、オーストラリアなどでは、難儀することも度々です。

「旨いものが無くて困るなー。これと狙いを付けると無闇と高いし…」と呟くと、日本人の一人が得意そうに言った。

「よーし。今夜はオレの奢りだ。この町で一番、旨いものを食わせてやる」

まさかとは思ったが、胸を叩きかねない自信振り。それではと仲間二人とかれに従った。車で一走り。入ったのは、マクドナルドの駐車場だった。

「何か車の調子でも悪いのか」

「いや、悪くはない」

「だったら、この町一番のレストランへ行こうぜ」

にやにや笑った友人は言った。

「ここが一番うまいんだよ」

ラリー取材で世界を駆け回っている連中は、ラリー会場近くの店を熟知している。それでも“掘り出し物”のような店があるのかと、ついて来たらマクドナルドだった。

北欧の人には悪いけれど、食べ物は決してうまいとは言えない。高いオーロラツアーでノルウェーに出掛け、カニを鱈腹くおうとして注文したら、出て来たのは日本製の蒲鉾まがいで、いかにもかにの味がするものだったと聞いた。しかし、ある程度の価格ならステーキなどは良いものがあるし、時間をかけて探したり、ホテルの人に尋ねれば、そう心配することはない。だが、税金が高い。日本で5%の消費税を10%にすることで、騒ぎだったが、北欧は10%どころか20%も珍しくはなく、高級品は30%に迫る。従って旨いもの、贅沢品はとても高い。

ジジ・ババはもうずっと前、30年以上も前から、海外旅行に電気炊飯器持参が当たり前になっている。2合とか3合とかを炊ける200Vのもの。日本米をある程度持って行き、現地のスーパーで米を買って混ぜる。なかなか旨い飯が炊けるし、おかずもスーパーで探せる。もっとも、こういうことはレンタカーを借りる旅だから可能で、列車やバスで移動するにはちょっときついかも知れない。

今回のアイスランドも同じ手口だった。荷物の重さはジジ・18㌔、ババ・16㌔と制限の20㌔を下回った。余計なものはとにかく持たない。行き先は文明国。いざとなれば買うことに不自由はない。そんなわけで、今回は空港のホテルで到着した翌朝に朝飯を食べた以外は、一切自前。昼は海苔弁当に鮭、卵などのおかずだった。ちなみにSauoarkrokuurという北の小さな村のレストランにかかげられた価格を掲載しておきます。フィッシュ&チップスが3000円近い。これはコロナ流行以前なので、ウクライナ戦争の最中出会い間(2022年令和4年)はかなり高いと思いませんか(1クローナは約1円ほど)。